人前で話すとき緊張しない5つのヒント

- 2017-10-29 (日) 19:35

- ビジネス一般

社会に出るとプレゼンやスピーチなど、人が集まる場所で話をする機会は多くあります。

そんな時、どうしても緊張してうまく話せないということはありませんか?

緊張するのは、「失敗したらどうしよう」 「上手に話したい」 「良い結果を残したい」 という気持ちから生まれることが多いものです。

私もセミナーや講演など人前で話す機会も多いですが、最初の頃はガチガチで何を話したか覚えていないほどでした。

今回は私の経験も踏まえ、なるべく緊張せず話せるための5つのヒントをお話しします。

準備に時間をかける

スピーチの上手い人ほど、事前の準備や練習に時間をかけています。

しっかり準備していれば、安心感が生まれ自然に自信も湧いてきます。

あらかじめ話すことが決まっていれば、一度声に出してリハーサルするのも効果的です。

その際に、

・伝えたいポイントが明確か?

・話すスピードはどうか?

・時間はどのぐらいか?

などをチェックしましょう。

慣れてくると時間感覚が身につき、決められた時間内で話を収めることもできるようになります。

話す内容を暗記しようとしない

準備は大切ですが、前もって話す内容を暗記して臨もうとしないことです。

話をしている途中で暗記した内容を忘れると、思い出そうと焦り言葉が出なくなります。

またきちんと伝えるということよりも、言葉を間違えないかどうかが不安になり、緊張を増幅させてしまいます。

私の場合は、まず 話すテーマを箇条書き で考えます。

人が1つのテーマを集中して聞けるのは、約2~3分と言われます。

そこから計算して、いくつテーマを考えればよいかを決めます。

たとえば、10分間で話すのであれば、3つのテーマといった感じです。

あとは1つのテーマごとに、どんなことを話そうか考えれば全体にまとまった感じになります。

じっとしたまま話さない

話をする時、どんな状態で話していますか?

じっと動かず同じ体勢で話をしていると、体が固くなりよけい緊張感が増します。

また聞いている方にも緊張した雰囲気が伝わり、話に集中しづらくなります。

有名なスピーカーなどを見ていると、ステージ上を動いたり手を動かしながら話していますよね?

「目は口ほどにものをいう」などの諺や慣用語があります。

言葉以外の情報が、人間の判断・考え・コミュニケーションにも大きな影響を及ぼします。

言葉以外のコミュニケーションは、非言語コミュニケーション(ノンバーバル・コミュニケーション Nonverbal communication)と呼ばれます。

これまで社会心理学の分野を中心に、多くの専門家によって研究されています。

人間のコミュニケーションには、動作、ジェスチャー、目、対人的空間などが伴います。

具体的には、

・声の大きさ

・テンポ

・声の高低

・声の抑揚

・ジェスチャー

・人と人との距離

・凝視の方向

・身体接触

・身体の傾きや向き

・うなずき

・足および脚の動き

・手の動き

などがあります。

たとえば、アメリカの人類学者「レイ・バードウィステル」は、次のように言っています。

二者間の対話では、言葉によって伝えられるメッセージ(コミュニケーションの内容)は、全体の35%にすぎず、残りの65%は、話しぶり、動作、ジェスチャー、相手との間の取り方など、言葉以外の手段によって伝えられる

さらに、研究者の「アルバート・メラビアン」によると、

コミュニケーショにおいて、言葉によって判断されるのは7%、声のトーンなど周辺言語が38%、体の姿勢や身のこなしが55%

としています。

つまり93%が、言葉以外を頼りに判断しているということです。

口だけを動かすのではなく、身振り手振りや声のトーンなどを意識した方が、伝わりやすくなります。

そして体を動かすことによって、緊張もほぐれます。

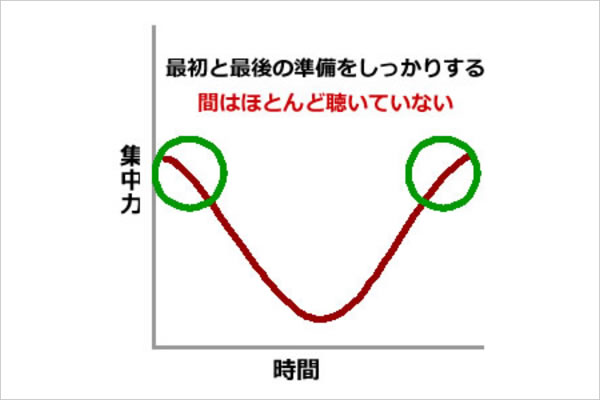

最初と最後の時間を意識する

人間の脳は、時間と共に集中力が下がり、最後にまた上がります。

中間の時間帯は、あなたが思っているほど聞き手は聴いていないものです。

そのため、話の最初と最後がしっかりしていれば、全体として好印象を持ってもらいやすいです。

話のきっかけ部分と最後のまとめの部分に、特に意識を集中しましょう。

また緊張すると、どうしても早口になりがちです。

そして早口になっていると自覚すると、さらに緊張しもっと早口になります。

少しゆっくり話すように心がけると、落ち着き心に余裕が生まれます。

ゆっくり話すと内容も理解しやすくなり、自信があるように見える効果もあります。

なるべく早く味方(応援者)を見つける

多くの人の前で話をする場合、あなた1人に対して、聞き手全体と考えるとどうしても緊張します。

話を始めたら、早い段階で聞き手の中から味方を見つけましょう。

味方というのは、あなたへの応援者のことです。

よく見ていると、あなたの顔を見ながらうなづいたり、熱心にメモを取ったり、しっかりと話を聞いてくれている人がいます。

そういう人が見つかったら、まずその人の顔を見て話を続けます。

聞き手の雰囲気は伝染するので、次第にその人の周りに味方が増えていきます。

そうなれば、語りかける輪を広げて話を続けていきます。

1対多という関係でなく、あくまで1対1で話しているように考えましょう。

たとえば100人の前で話すとしても、1対100ではなく、1対1の関係が100個と考えます。

そうすれば、緊張感も薄れリラックスして話をすることができるようになります。

今回は5つのヒントをお話ししましたが、ほかにもいろいろな方法があると思います。

話下手だったり、途中でつっかえたりしても、一生懸命さや誠実さが伝われば好感が持てます。

最初はあまりうまく話そうと意識せず、体の力を抜いて話すように心がけましょう!

さらに話の構成や話し方のスキルなどもっと深い要素もありますが、その辺はご要望があればセミナーでお伝えできればと思います。

ウェブサイトの制作やリニューアル、ビジネスでインターネットを効果的に活用し集客や売上アップをされたい方は、お気軽にご連絡下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

この記事が参考になりましたら、「いいね!」や「シェア」などのボタンを押して応援いただけたら嬉しいです(^^♪

コメント欄に、感じた事や気づいたことなども書き込んで下さいね!

下にスクロールすると関連情報もありますので、そちらもぜひお読み下さい。

ウェブサイト制作やコンサルティング、ネット活用のご相談、セミナー講師依頼など、ご相談やご質問は、お問合せページ から、ご連絡下さい!

☆ アクセスアップや認知度を上げたい方のお手伝い ☆

【オウンドメディア構築サービス SNSハブサイト】

見やすいアクセス解析付きで、アフターフォローとコンサルも付いています!

☆ Instagramを活用したい方へ ☆

Instagram解説セミナー動画

☆ LINE@で友達登録して頂くと、お役立ち情報が届きます

https://line.me/ti/p/%40ZBD8040H

↑↑ Youtubeチャンネル登録は、こちらからお願いします♪

関連したこちらの記事もご覧下さい

-

2021.04.02

4月1日から「総額表示義務」が適用されました -

2021.02.04

運気が変わった今日から1年、心がける大切な3つのポイント -

2017.06.07

Facebookで「いいね」したら、裁判で有罪に -

2017.04.19

学んだことを少しでも長く記憶しておくためには? -

2017.01.26

ソーシャル疲れになっていませんか? ソーシャル疲れの原因と対策